ピアノを楽しく弾く– tag –

-

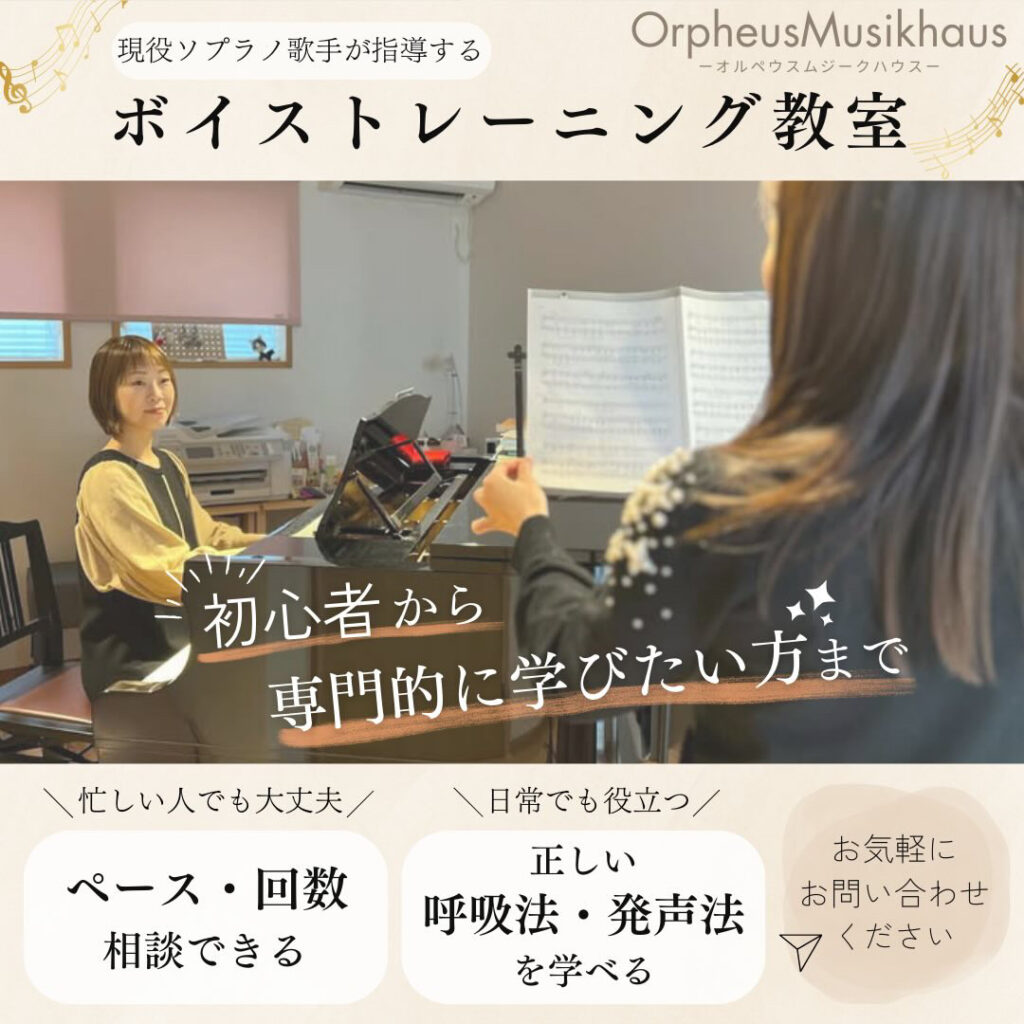

2025年3月・4月ご入会の方限定 無料体験レッスン!

3月になり少し春めいてきましたね! 暖かくなってくる時期に歌を習いはじめてみませんか? イタリア古典歌曲、ドイツ歌曲、オペラアリア、日本歌曲、童謡唱歌、ミュージカル曲など、ご希望の曲を発声法や発語の方法、身体の使い方と併せて総合的にレッスン... -

【日曜日の午後 後期ロマン派×バルトーク】終演しました♪

オルペウスコンサートNo.4【日曜日の午後 後期ロマン派×バルトーク】楽しく終演しました♪ 今回も新しいお客様方とリピーターのお客様にて、ゆっくり聴いていただき、 恒例のコンサート後のティータイムも皆さま笑顔でご歓談されていて、温かい雰囲気でし... -

レッスン10

<練習曲の世界その2>練習曲と名が付いていても演奏会のプログラムに組まれる曲もたくさんあります。 有名なところでは『別れの曲』『黒鍵』などが入ったショパンのエチュードがあります。 リストは『ラ・カンパネラ』などパガニーニによる超絶技巧練習曲や演奏会用練習曲とし... -

レッスン7

<ピアノを練習していこうと思うとき>ピアノを弾いてみたいと思うとき、練習が大変そうだなと思いませんか? 毎日の生活の中でなかなか時間が取れません。習得するのに年月がかかります。 でも音楽を聴いたり、演奏するのは日常の疲れの様なものをリセットしてくれるのは確かです。 お家にピア... -

レッスン6

<ピアノで弾く音楽の世界 その2>ピアノを弾いてみたいと思うとき、流れるように或いは軽快な感じで弾くにはどうすれば良いのだろうと思うことはありますか? 前回レッスン5ではピアノをなめらかに演奏するのは難しいと書きました。そしてそれを練習するときにはメロディーを歌ったり、頭... -

レッスン5

<ピアノで弾く音楽の世界その1>ピアノを弾いてみたいと思うとき、どのような曲を弾いてみたいと思いますか? 華やかな曲ですか?激しい曲ですか?ホッとする曲ですか? ピアノは音域も広く、オーケストラのように音を重ねて重厚に響かせたり、メロディーを歌ったりと幅広く表現する事が... -

レッスン4

<教則本や曲の楽譜を前にして弾くときに>ピアノを弾いてみたいと思うとき、楽譜を読むのがしんどいなと思ってしまいませんか? レッスン1で姿勢のことを書きました。レッスン2ではメロディーを楽しみましょうというお話でした。レッスン3ではピアノの音の響きを存分に楽しんで欲しいという気持... -

新型コロナウィルス感染拡大防止対策について

オルペウスムジークハウスではレッスンに来ていただく生徒の方、そして講師の健康と安全を第一に考えてレッスンを行いたいと思っております。新型コロナウィルス感染拡大防止の為、以下の対策を実施しております。 ・毎回レッスン前とレッスン後のスタジオ... -

レッスン3

<ピアノという楽器の音を楽しむということ>ピアノを弾いてみたいと思うとき、どのような音色を思い浮かべますか? 練習を始めて間もないとき、次のレッスンの練習に追われているとき、普段の生活のことが頭から離れないときなどピアノを弾いていても音色など気にも留めてないことありませんか? ... -

レッスン2

<メロディーを弾いてみる時に>ピアノを弾いてみたいと思うとき、どのような音を思い浮かべますか? ピアノそのものの音色よりもショパンやモーツアルトなどのピアノ曲あるいは映画音楽やゲームの音楽がまず頭の中で鳴っているのではありませんか。 ピアノを楽しむためにはメロディー...

12