楽譜を読む– tag –

-

2025年3月・4月ご入会の方限定 無料体験レッスン!

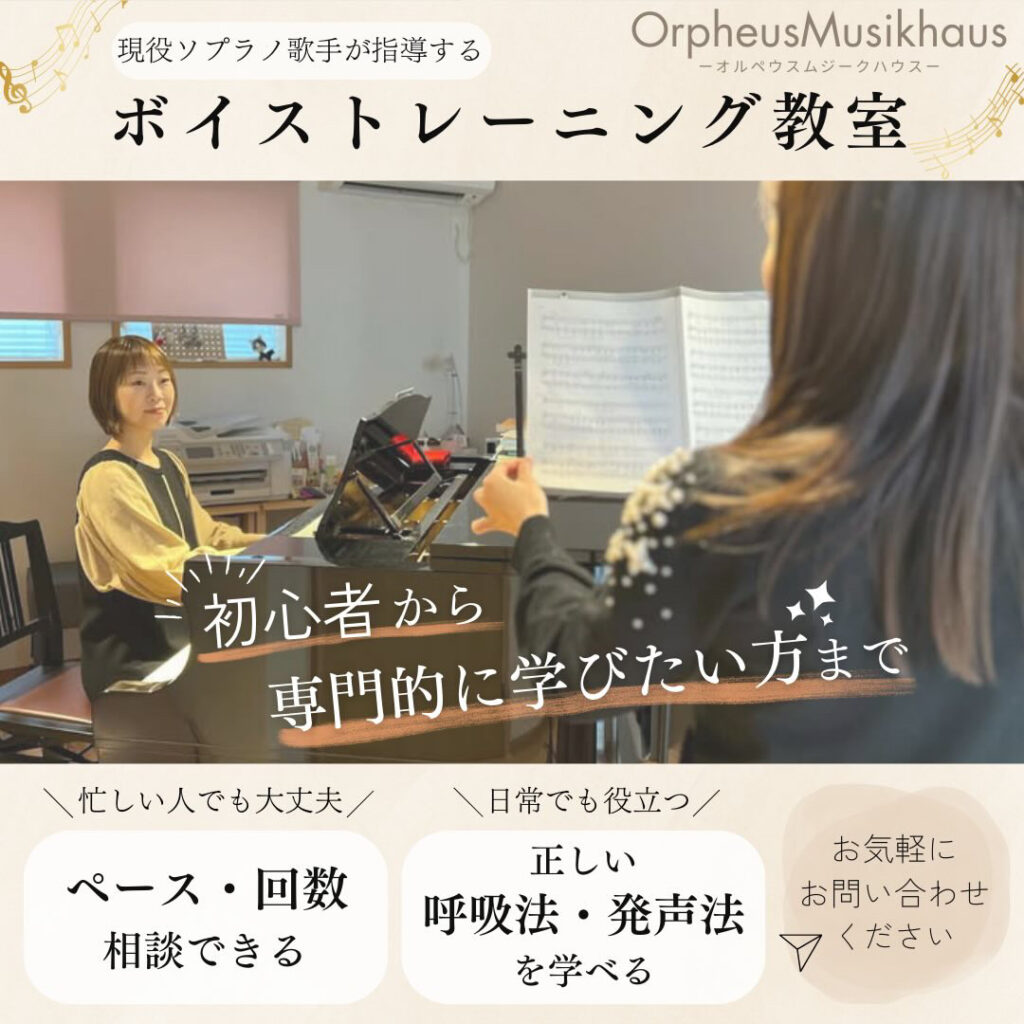

3月になり少し春めいてきましたね! 暖かくなってくる時期に歌を習いはじめてみませんか? イタリア古典歌曲、ドイツ歌曲、オペラアリア、日本歌曲、童謡唱歌、ミュージカル曲など、ご希望の曲を発声法や発語の方法、身体の使い方と併せて総合的にレッスン... -

レッスン17<楽譜を読む練習2>

バイエルが最後まで弾けたら、次に何を弾くことができるかなと楽しみな気持ちになれるかも知れません。 バイエルに続いて楽譜を読む練習にもなるお勧めの曲集の一つは『ブルグミュラー25の練習曲』です。 一曲ずつ標題が付いているので、弾きたい曲から練... -

レッスン16<楽譜を読む練習1>

楽譜を読むのは、慣れていないと億劫に感じると思います。 早く読めるようになる人もいますから、練習方法もその人その人で違ってきます。 どのような教則本を使うかは色々な考え方がありますが、全くの初心者であればバイエルは楽譜を読む練習に使いやす... -

レッスン15

<基礎的な練習をするには

楽譜を読むということ>レッスン14までは、あまり難しく考えずにピアノの音を楽しむことを書いてきました。 ピアノを弾きたいと思ったとき、弾けたら楽しいだろうと思って始めると思います。 弾いてみたい曲あるいは弾くことのできる曲を楽しんでいる間はいいのですが、自分で想...

1