ピアノを弾く– tag –

-

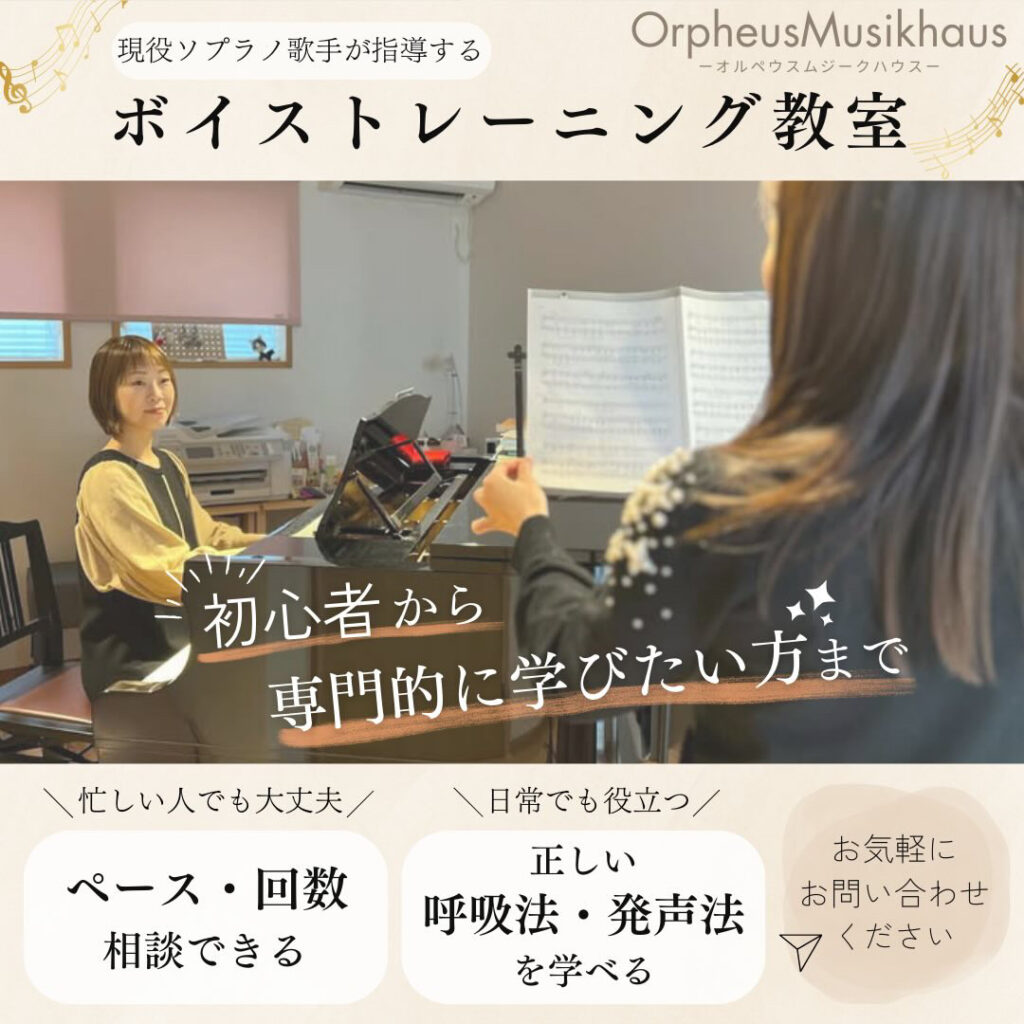

2025年3月・4月ご入会の方限定 無料体験レッスン!

3月になり少し春めいてきましたね! 暖かくなってくる時期に歌を習いはじめてみませんか? イタリア古典歌曲、ドイツ歌曲、オペラアリア、日本歌曲、童謡唱歌、ミュージカル曲など、ご希望の曲を発声法や発語の方法、身体の使い方と併せて総合的にレッスン... -

【日曜日の午後 後期ロマン派×バルトーク】終演しました♪

オルペウスコンサートNo.4【日曜日の午後 後期ロマン派×バルトーク】楽しく終演しました♪ 今回も新しいお客様方とリピーターのお客様にて、ゆっくり聴いていただき、 恒例のコンサート後のティータイムも皆さま笑顔でご歓談されていて、温かい雰囲気でし... -

レッスン15

<基礎的な練習をするには

楽譜を読むということ>レッスン14までは、あまり難しく考えずにピアノの音を楽しむことを書いてきました。 ピアノを弾きたいと思ったとき、弾けたら楽しいだろうと思って始めると思います。 弾いてみたい曲あるいは弾くことのできる曲を楽しんでいる間はいいのですが、自分で想... -

レッスン9

<練習曲の世界その1>子どもがピアノを初めて練習する時の教則本は定番のドイツのバイエルピアノ教則本、アメリカのトンプソン現代ピアノ教本に始まり、その後、日本で出版されたものやアメリカやヨーロッパで使われている曲集を日本語版にしたものなど種類が多くあります。 教... -

レッスン8

<演奏する曲を選ぶ時に>レッスン7まではピアノという楽器を知って 使いこなすための『はじめの一歩』を書いてきました。 ここからは演奏する曲のことを考えていきたいと思います。 今の時代、音楽とひとくちに云ってもジャズやポップスやロックや一般的にクラシックと呼ばれてい... -

レッスン4

<教則本や曲の楽譜を前にして弾くときに>ピアノを弾いてみたいと思うとき、楽譜を読むのがしんどいなと思ってしまいませんか? レッスン1で姿勢のことを書きました。レッスン2ではメロディーを楽しみましょうというお話でした。レッスン3ではピアノの音の響きを存分に楽しんで欲しいという気持... -

《ピアノを楽しむために

大人と子どものはじめの一歩》はじめまして《オルペウスムジークハウス長岡京》のピアニスト・講師の坂本かおるです。 新型コロナウイルスが猛威を振るう今、色々な過ごし方が提案されています。 楽器の演奏も気持ちを落ち着かせるのに効果的とも言われます。 オルペウスムジークハウス...

1