未分類– category –

-

FM千里の山田ひろしのまんぷくラヂオでお話しさせていただきました!

8月4日にFM千里の山田ひろしのまんぷくラヂオにて〝0歳からのクラシックであそぼ〜ピーターとおおかみ〟についてお話しさせていただきました!FM千里のブログはコチラです。 生放送でしたので、いい緊張感の中であっという間の20分間でした。 最後に私の歌... -

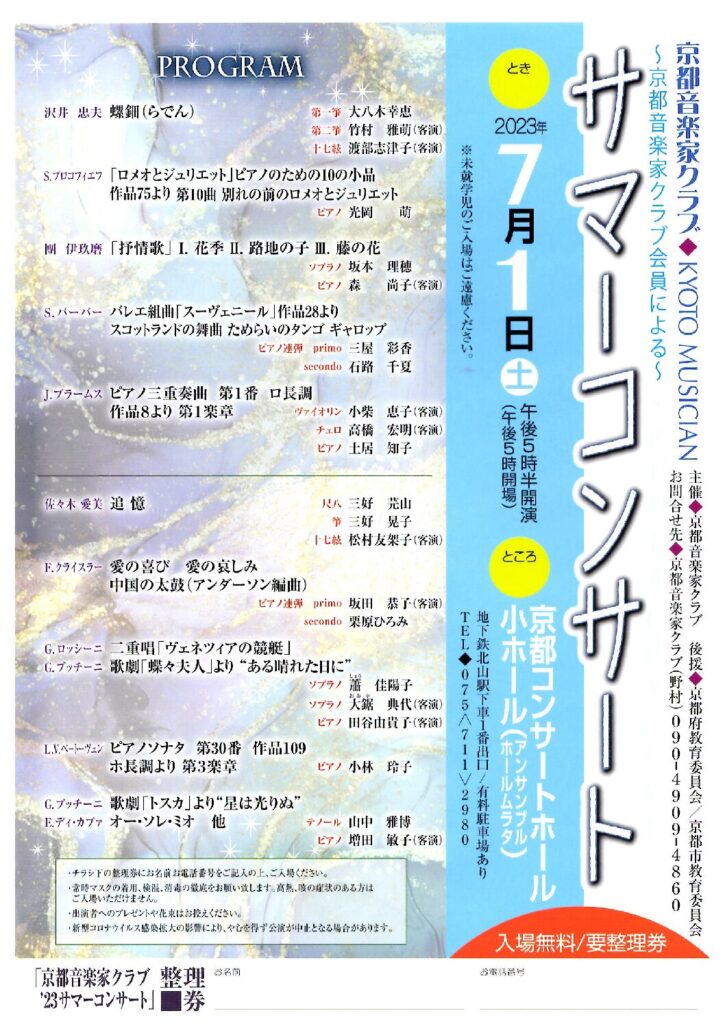

京都音楽家クラブ会員によるサマーコンサート

体調不良の為に出演中止いたします。 日時:2023年7月1日開演17時30分(開場17時)開場:京都コンサートホール(アンサンブルホールムラタ)入場料:無料(要整理券) 団伊玖磨『抒情歌』Ⅰ.花季 Ⅱ.路地の子 Ⅲ.藤の花 ソプラノ坂本理穂ピアノ森尚子 お問い合... -

オリジナルキャラクター”オルぺ君”のデザインを募集します!

コンサート企画・開催、声楽、ピアノレッスンなどクラシック音楽をメインに活動しているオルペウスムジークハウスのオリジナルキャラクターを作成するにあたり、キャラクターの原案を広く募集します。 オルペウスムジークハウス公式キャラクターという位置... -

ご挨拶

初めまして。オルペウスムジークハウス代表、ソプラノ歌手の坂本理穂です。 関西を中心にコンサートの企画・出演、声楽レッスン・ボイストレーニングなどの活動をしております。 歌うことが大好き! でももっと気持ちよく歌いたい、高音がでるといいのに、... -

今年も1年間ありがとうございました!

12月24日クリスマスのひととき〜コミックオペラ【電話】〜へご来場、ご協賛いただきまして、ありがとうございました。 今年もあと3時間ほどですが、私にとって沢山の出会いに恵まれた一年でした。コンサートにご来場、ご協賛くださったお客様、コンサート... -

ひっそりインスタはじめてます。

ご覧いただきありがとうございます。坂本理穂です。ページトップ下にあるインスタのリンクを復活させました。レッスンスタジオの写真などもご覧頂けます。ちょっとした日常の出来事や茨木スタジオ近くの春日商店街のお店もあげています。YouTubeには演奏も... -

こんな方にオススメ!

オルペウスムジークハウスでは子育てや家事、仕事など、日々忙しく生活されている方がレッスンの間は自分の為だけの楽しめる時間として過ごしていただきたいと思っています。 ご家庭の事情やお仕事のご都合により決まった曜日・時間に通うのは難しい方。子... -

レッスン20<レパートリーを持つ事>

レパートリーと聞くと、発表会で弾くような曲を思い浮かべると思います。 バイエルがまだ終わってなくて、そんな大きな曲は弾いてないからレパートリーなんて持てないと考えるかも知れません。 でもバイエルの中のよく仕上がった曲を二、三曲いつも弾いて... -

レッスン19<暗譜について>

発表会やリサイタルでは楽譜を譜面台に置かず覚えて演奏するスタイルが一般的です。 このスタイルはクララ・シューマンが始めたとも言われていますが、諸説あるようです。 クララがピアニストとして活躍していた100年後位に音大生だった私は同期生がピアノ... -

レッスン18<楽譜を読む練習3>

楽譜を読むというと、基本的には楽譜の五線のどこに音符が書いてあったら何の音かが分かるという事とリズムが数えられるという事です。 譜読みに慣れていないと、そこから音楽を想像することはとても面倒に感じてしまうと思います。 そこで譜読みに取りか...